Estuvo a punto de convertirse en el tercer español ganador de un Nobel científico, tras Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, pero el bioquímico madrileño Pedro Cuatrecasas murió por un cáncer el pasado 19 de marzo a los 88 años en La Jolla (California) sin que se publicase ninguna noticia sobre su fallecimiento, ni en su amada patria de origen ni en su tierra de adopción. La ignorancia acerca de la existencia de Cuatrecasas es prácticamente absoluta, pero es difícil que una persona al azar no se haya beneficiado de su descomunal trabajo. El investigador participó en el desarrollo de unos 40 medicamentos, algunos de ellos conocidísimos, como el aciclovir, contra el herpes; el sumatriptán, para la migraña; y la atorvastatina, una molécula para reducir el colesterol que fue el fármaco más vendido de la historia.

El científico, fallecido a los 88 años en Estados Unidos, transformó la vida de millones de personas tras participar en el desarrollo de 40 nuevos medicamentos

El científico, fallecido a los 88 años en Estados Unidos, transformó la vida de millones de personas tras participar en el desarrollo de 40 nuevos medicamentos

Estuvo a punto de convertirse en el tercer español ganador de un Nobel científico, tras Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, pero el bioquímico madrileño Pedro Cuatrecasas murió por un cáncer el pasado 19 de marzo a los 88 años en La Jolla (California) sin que se publicase ninguna noticia sobre su fallecimiento, ni en su amada patria de origen ni en su tierra de adopción. La ignorancia acerca de la existencia de Cuatrecasas es prácticamente absoluta, pero es difícil que una persona al azar no se haya beneficiado de su descomunal trabajo. El investigador participó en el desarrollo de unos 40 medicamentos, algunos de ellos conocidísimos, como el aciclovir, contra el herpes; el sumatriptán, para la migraña; y la atorvastatina, una molécula para reducir el colesterol que fue el fármaco más vendido de la historia.

Cuatrecasas nació en Madrid el 27 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil, cuando los fascistas avanzaban hacia la capital. Su padre, simpatizante de Izquierda Republicana, era uno de los científicos más reputados de España: José Cuatrecasas, director del Real Jardín Botánico hasta que la victoria de los golpistas le obligó a huir con su familia a América. El niño se crio en Colombia en el exilio, hasta que su progenitor consiguió un trabajo en Estados Unidos en 1947. Allí, Pedro Cuatrecasas estudió Medicina y desde muy pronto acarició el Premio Nobel.

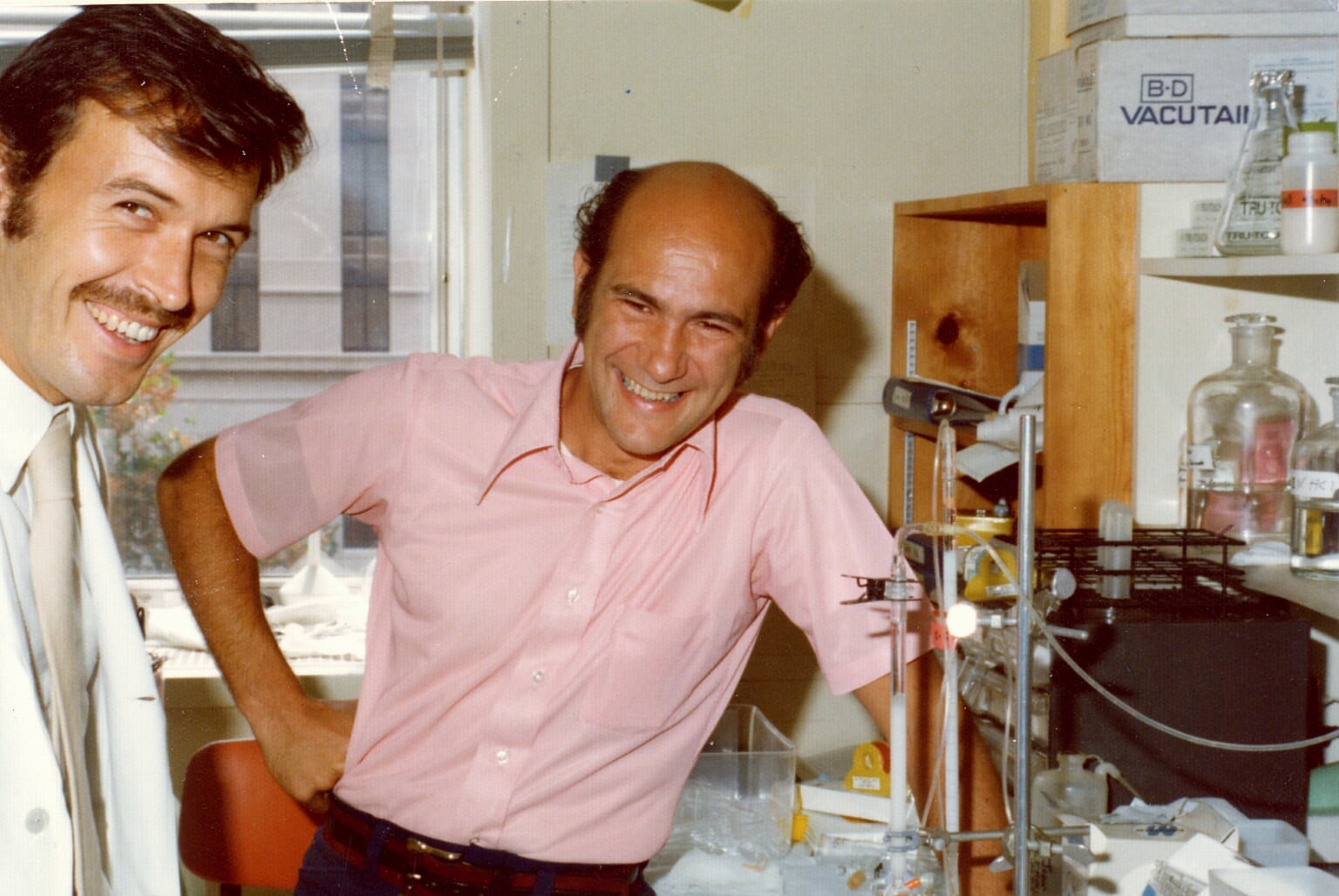

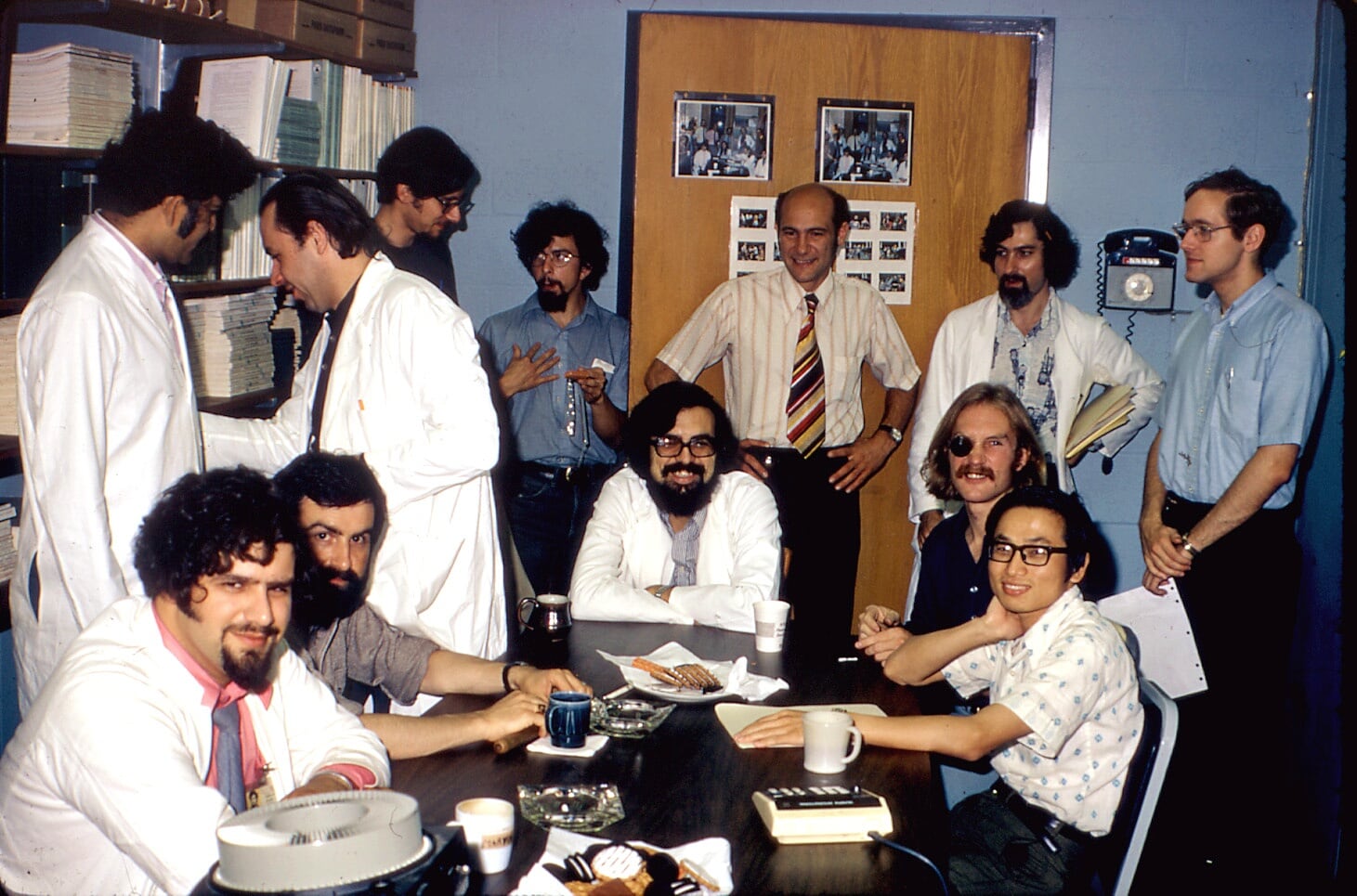

“Pedro era absolutamente brillante”, recuerda el médico estadounidense Peter Agre, ganador del Nobel de Química en 2003 por descubrir los poros que permiten el paso de moléculas de agua en las células, dando lugar al sudor y las lágrimas. Agre, 12 años más joven, entró en 1973 en el laboratorio de Cuatrecasas en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Se encontró con un científico carismático, “con el don de una enorme inteligencia” y “extremadamente competitivo”. En 1968, con solo 32 años, Cuatrecasas y otro colega habían revolucionado la biología y la medicina con un estudio de ocho páginas en el que inventaban una nueva técnica para capturar moléculas específicas en una mezcla de sustancias: la cromatografía de afinidad. La herramienta permitía purificar fácilmente hormonas, anticuerpos, proteínas, ADN. “En el laboratorio se rumoreaba que Pedro podría ser el siguiente en ganar el Nobel. Si lo hubiera recibido, habría sido acogido en España como un héroe nacional, al igual que Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa”, afirma Agre.

Cuatrecasas se había formado previamente en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, a las órdenes de Christian Anfinsen, que también ganó el Nobel de Química, en 1972, tras demostrar que la secuencia de componentes de una proteína determina su estructura tridimensional y su función. En el laboratorio de Anfinsen, el español hijo de exiliados de la Guerra Civil conoció al polaco Meir Wilchek, un judío huido de los nazis tras el asesinato de su padre en el campo de concentración de Flossenbürg. Los dos antiguos refugiados, ya treintañeros, concibieron juntos la revolucionaria cromatografía de afinidad, pero añadieron a su jefe como tercer coautor por cortesía.

“Pedro fue muy honesto, insistió en poner a Anfinsen como firmante del estudio”, recuerda Wilchek, a punto de cumplir 90 años. “Cuando lo publicamos, revolucionó el mundo de la biología, la bioquímica y muchos más campos, porque lo que requería meses o años de trabajo ahora se podía hacer en unas horas. El método sigue siendo el más útil para purificar las moléculas propias de los seres vivos”, subraya el investigador por correo electrónico, apenas unos días después de que Irán bombardease el Instituto Weizmann de Ciencias, en Rejovot (Israel), donde ha pasado media vida.

Wilchek y Cuatrecasas ganaron en 1987 el Premio Wolf, considerado una antesala del Nobel. El comunicado del galardón aplaudió su invención con una frase rotunda: “Pocas técnicas nuevas, si es que ha habido alguna más, han influido tanto y tan rápido en el crecimiento de las ciencias biomédicas”. El reconocimiento destacaba que la herramienta también servía para diagnosticar enfermedades y desarrollar tratamientos. El propio Cuatrecasas la había utilizado para purificar moléculas trascendentales, como los receptores celulares de la insulina y de los estrógenos, implicados respectivamente en la diabetes y el cáncer de mama.

“Nos presentaron muchas veces como candidatos al Nobel”, recuerda Wilchek. “Pedro era una persona modesta. No se dio suficiente publicidad, igual que yo, y esa puede ser una de las razones por las que no ganamos el Nobel”, opina el científico polaco, que todavía puede ser galardonado. El premio sueco, sin embargo, no se concede a título póstumo. “Un día me encontré con un miembro del comité del Nobel y me dijo que nunca lo ganaríamos, porque Anfinsen era uno de los firmantes de nuestro estudio y ya había recibido el premio por otra investigación”, relata Wilchek.

Cuatrecasas se consideró español y estadounidense hasta su muerte, según explica por teléfono su hijo Paul. “Mis abuelos siempre tenían comida típica española en su casa de Washington: chorizo, anchoas, boquerones. Y mi padre regresaba a España una vez al año”, rememora. En esos viajes, Pedro visitaba a su hermano Gil, un pintor expresionista abstracto que decidió abandonar Washington, donde era aclamado, para mudarse a Barcelona y esfumarse de la vida pública. Cuando Gil murió por un cáncer de próstata en 2004, Pedro encontró 400 lienzos monumentales del artista guardados desde hacía décadas en un almacén.

El pasado 19 de junio, justo tres meses después de la muerte de Pedro Cuatrecasas, el científico español Ignacio Vicente Sandoval escribió a EL PAÍS para sugerir la publicación de una noticia sobre el fallecido, ante el silencio generalizado en la prensa nacional e internacional. Sandoval trabajó con él cinco años hace medio siglo, primero en la Johns Hopkins y luego en los laboratorios Burroughs Wellcome, en los que Cuatrecasas dio el salto a la industria farmacéutica en 1975. “Pedro siempre mantuvo su parte española muy viva, nunca renunció a la nacionalidad”, recuerda su colega, recién jubilado a los 75 años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. “Se alejó del Nobel cuando se fue a los Wellcome, pero Pedro era muy consciente de que quería concentrarse en desarrollar medicamentos que realmente pudieran ser muy útiles para la humanidad”, afirma Sandoval.

Cuatrecasas publicó en 2013 un libro sobre su hermano pintor, que incluía una breve biografía sobre sí mismo. El texto destacaba que había estado “implicado en el descubrimiento de más de 40 nuevos medicamentos”, como el antidepresivo bupropión, el antiepiléptico gabapentina, el tratamiento antipiojos RID y la zidovudina, primer fármaco antirretroviral utilizado frente al virus del sida. Además de ser director de los laboratorios Burroughs Wellcome entre 1975 y 1985, fue vicepresidente de I+D de Glaxo entre 1986 y 1989 y presidente de Parke-Davis (después absorbida por Pfizer) entre 1989 y 1997. Era “un gigante de la farmacología”, según el obituario publicado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

Sandoval recalca la clave del éxito de Cuatrecasas: se rodeaba de los mejores y les daba libertad para seguir su curiosidad. El bioquímico madrileño alertó en 2006 del fin de una era, en un artículo titulado: “El descubrimiento de fármacos, en peligro”. Cuatrecasas, a sus 70 años, criticaba las “megafusiones” de empresas farmacéuticas, la voracidad de los bancos de inversión, la obsesión por los medicamentos superventas y el traspaso del control de la investigación desde los científicos a los departamentos de marketing. “Los directivos de la mayoría de estas compañías no entienden las complejidades de la ciencia, su método y sus objetivos, y dirigen sus entidades de maneras que ahogan la creatividad y la innovación”, advirtió. Antes de 1980, opinaba, era diferente. Las empresas eran más pequeñas y todavía no estaban controladas por consejeros delegados salidos de escuelas de negocios. Antes, decía Cuatrecasas, “los empleados sentían que contribuían a mejorar la salud de la humanidad”.

La curiosidad llevó al madrileño a descubrir, alrededor de 1969, que la hormona insulina ejerce su efecto al unirse de manera reversible a la superficie de las células, un hallazgo del que “podría decirse que inició la endocrinología moderna”, según el obituario de los Institutos Nacionales de la Salud. Sandoval defiende que “darle el Nobel habría sido merecidísimo, tanto por la cromatografía de afinidad como por el receptor de la insulina”. Con apenas 33 años, su prestigio era colosal. El bioquímico Vann Bennett, profesor emérito de la Universidad Duke, recuerda que fue a trabajar al “vibrante laboratorio” de Cuatrecasas en 1971 porque se lo recomendó el genetista Daniel Nathans, que también ganaría el Nobel de Medicina siete años después.

El endocrinólogo Alan Saltiel, discípulo de Cuatrecasas, subraya que el hispanoestadounidense dirigió sucesivamente, durante casi un cuarto de siglo, la investigación de tres de las principales farmacéuticas del mundo, que desembocó en el desarrollo de 40 nuevos medicamentos, incluida la atorvastatina anticolesterol, que generó unos 130.000 millones de dólares hasta la expiración de su patente. “Es imposible exagerar el impacto que tuvo en estas tres compañías, no solo al establecer los equipos que lograron esos descubrimientos, sino, aún más importante, al crear una cultura de descubrimiento basada en la ciencia, en la que biólogos, químicos, clínicos, expertos en regulación y otros colegas podían explorar libremente sus intuiciones”, aplaude Saltiel, director del Instituto de Diabetes y Salud Metabólica de la Universidad de California en San Diego. “Creo que su historial de éxitos le dio la razón. Lamentablemente, este tipo de cultura es poco común en la industria hoy en día”.

En la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España apenas se encuentra media docena de menciones a Pedro Cuatrecasas en la prensa española en las últimas seis décadas. EL PAÍS le entrevistó en 1987, casi dos décadas después de que revolucionase la biomedicina, pero seguía siendo un desconocido incluso entre sus colegas, que usaban su técnica sin saber quién la había inventado. “Quizá no todos sepan que yo estuve trabajando para desarrollar el cromatógrafo de afinidad”, declaró en español con marcado acento estadounidense. “Ahora ya no es necesario citarme, porque todos saben lo que significa, pero no me importa, sino que me da una gran satisfacción. Quiere decir que es una técnica tan reconocida y asimilada que ya es parte de los útiles de trabajo”.

Feed MRSS-S Noticias